Les fascias : le tissu du lien, de la conscience et du mouvement

- 29 oct. 2025

- 6 min de lecture

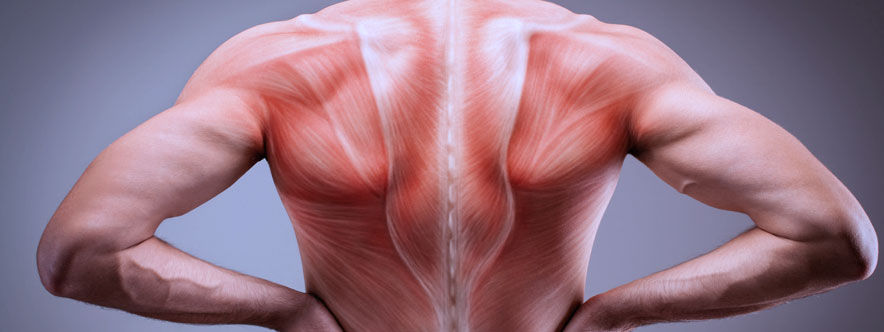

Sous la peau, au cœur de chaque muscle, entre chaque organe, se déploie un réseau invisible qui nous traverse et nous relie : le fascia. Ce tissu longtemps ignoré par la médecine moderne est aujourd’hui au centre d’un véritable tournant scientifique et thérapeutique. Car comprendre les fascias, c’est comprendre comment notre corps perçoit, s’adapte et communique. C’est découvrir que la douleur, le stress, la posture et même nos émotions s’enracinent dans ce tissu conjonctif vivant, mouvant et sensible.

Le fascia : un organe à part entière

Pendant des siècles, les anatomistes ont considéré le fascia comme une simple enveloppe, une « gaine » entourant les muscles ou les organes. En réalité, les recherches contemporaines notamment celles de Helene Langevin ou Robert Schleip –ont révélé qu’il s’agit d’un système à part entière, aussi vaste et complexe que le système nerveux ou circulatoire.

Le fascia est un tissu conjonctif qui enveloppe et relie tout ce qui compose le corps : muscles, os, nerfs, vaisseaux, organes. Il s’étend de la plante des pieds jusqu’au sommet du crâne en une toile tridimensionnelle continue, sans rupture ni frontière.

Ce réseau est constitué de fibres de collagène qui assurent sa résistance, de fibres élastiques pour la souplesse, et d’une substance fondamentale riche en eau et en acide hyaluronique, qui permet le glissement des tissus les uns sur les autres. Cette matrice fluide est essentielle : elle assure la mobilité, la lubrification interne, et même la communication mécanique entre les différentes structures corporelles.

Les fascias sont également vivants et réactifs. Ils contiennent des cellules spécialisées, les fibroblastes capables de remodeler en permanence la matrice, d’adapter la densité du collagène, et de réagir à la pression, au mouvement, à la température, ou encore au stress.

Ce tissu est richement innervé, notamment par des mécanorécepteurs et nocicepteurs, ce qui en fait un acteur central dans la perception de la douleur et la proprioception.

On distingue plusieurs couches :

Le fascia superficiel, juste sous la peau, qui relie la peau aux structures profondes et contient des vaisseaux et des cellules adipeuses.

Le fascia profond, qui enveloppe les muscles et relie les groupes musculaires entre eux.

Le fascia viscéral, qui soutient et maintient les organes dans leur position.

Mais au-delà des distinctions anatomiques, les chercheurs parlent aujourd’hui du “système fascial”, tant ce réseau forme une unité continue et cohérente dans tout le corps.

Un rôle mécanique et sensoriel essentiel

Le fascia assure d’abord une fonction mécanique. Il transmet les forces entre les différentes structures, stabilise le corps, et distribue les tensions. C’est lui qui permet la coordination globale du mouvement : lorsqu’un muscle se contracte, son action se propage à travers le réseau fascial vers les muscles voisins et les structures associées. Ainsi, le mouvement n’est jamais isolé il est systémique, global, tissé.

Mais son rôle est aussi sensoriel. Les études ont montré que le fascia contient davantage de récepteurs sensoriels que les muscles eux-mêmes. Il participe activement à la proprioception, c’est-à-dire la conscience du corps dans l’espace. Cette innervation dense explique également pourquoi les fascias peuvent être une source majeure de douleur. Quand ils perdent leur capacité à glisser librement, ou quand ils se densifient, les récepteurs mécaniques et nociceptifs s’activent, envoyant au cerveau des signaux persistants de tension ou de souffrance.

Fascias et douleur chronique : un lien reconnu

De nombreuses douleurs dites « inexpliquées » trouvent aujourd’hui leur explication dans les altérations du fascia. Le syndrome myofascial, par exemple, se manifeste par des points de tension, des douleurs diffuses, une raideur musculaire ou des sensations de tiraillement. Ces troubles peuvent apparaître sans lésion apparente, simplement parce que le tissu conjonctif a perdu de sa fluidité ou de son élasticité.

Les chercheurs parlent de densification fasciale : un état où la matrice extracellulaire devient plus visqueuse, moins hydratée, et où les couches fasciales adhèrent entre elles. Cela peut être lié à une inflammation locale, à une surutilisation, à un manque de mouvement ou à un stress chronique.

Cette densification crée un cercle vicieux : la douleur entraîne la protection musculaire, qui augmente la tension, qui entretient la densification. Progressivement, le corps se fige, le mouvement devient limité, et la perception douloureuse s’installe dans la durée.

Les études de la dernière décennie montrent que les approches manuelles et somatiques comme la libération myofasciale, le massage, le yoga lent ou le mouvement conscient peuvent contribuer à restaurer la mobilité et diminuer la douleur.

Ces interventions favorisent la réhydratation du tissu, améliorent la circulation des fluides et stimulent les mécanismes d’autorégulation du système nerveux. Toutefois, les chercheurs soulignent que ces effets sont amplifiés lorsqu’ils s’accompagnent d’un travail global sur la respiration, le stress et la perception corporelle.

L’impact du stress sur les fascias

Le corps et le mental ne sont pas séparés, et les fascias en sont une preuve éloquente. Sous l’effet du stress chronique, le système nerveux sympathique s’active en continu. Le corps se prépare à “fuir ou combattre”, même lorsqu’aucun danger réel n’existe. Ce mode de vigilance permanente a un effet direct sur le fascia.

Les hormones du stress, comme le cortisol, modifient le comportement des fibroblastes.

Ces cellules, qui devraient produire un collagène souple et bien hydraté, se mettent à générer un tissu plus rigide, moins fluide, et parfois même contractile. C’est ce qu’on appelle la contractilité myofasciale : le fascia lui-même devient capable de se tendre. Ce phénomène a probablement un sens adaptatif à court terme il prépare le corps à réagir mais s’il persiste, il installe des tensions profondes et durables.

Le stress agit également sur la circulation et l’inflammation : il diminue la perfusion des tissus, ralentit la régénération et amplifie la perception de la douleur. Ce n’est donc pas une simple image poétique de dire que “le corps garde la trace du stress” : c’est une réalité biologique, observable au microscope et ressentie dans la chair.

Ainsi, apaiser le système nerveux par la respiration consciente, la méditation, la relaxation profonde ou le yoga est aussi une manière d’assouplir et de libérer les fascias. Le relâchement intérieur devient un relâchement tissulaire.

Le manque de mouvement : quand le corps se fige

À l’autre extrémité du spectre, l’immobilité agit sur les fascias comme une forme d’asphyxie lente. Le manque de mouvement, la posture assise prolongée, la répétition de gestes limités ou la sédentarité créent des zones d’inactivité.

Or, le fascia a besoin de mouvements variés, tridimensionnels, spiralés pour rester vivant.

Lorsque le corps ne bouge plus, l’eau contenue dans la matrice se raréfie, la substance fondamentale devient plus épaisse, les couches fasciales cessent de glisser. Des micro-adhérences se forment, le collagène s’organise dans des trames rigides, et le tissu perd sa plasticité. Ce phénomène est réversible, mais il demande du temps, de la patience et une approche douce.

Le mouvement lent, conscient, qui explore les amplitudes plutôt que la performance, permet de réhydrater le fascia. Chaque étirement doux, chaque oscillation, chaque respiration profonde agit comme un massage interne. Les fluides se remettent à circuler, la chaleur revient, la sensation d’espace et de légèreté réapparaît.

Un réseau qui unit le corps, le mental et l’émotionnel

Les fascias ne séparent pas les structures, ils les relient. Et ce rôle de lien dépasse la simple mécanique. C’est tout un langage somatique qui s’exprime à travers eux. Nos émotions, nos tensions, nos protections intérieures trouvent souvent une résonance dans ce tissu. Quand le corps se ferme ou se crispe, le fascia s’adapte en se contractant. Quand on se sent en sécurité, il se détend, il respire, il s’assouplit.

Cette sensibilité explique pourquoi certaines libérations fasciales peuvent s’accompagner d’émotions fortes : un soupir, des larmes, un sentiment d’apaisement ou de reconnexion.

Le fascia est un espace de mémoire corporelle, celui où les expériences vécues s’impriment avant même d’être pensées.

Dans la pratique, travailler avec les fascias, c’est donc bien plus que chercher à “étirer” un muscle ou à “corriger” une posture. C’est entrer en relation avec l’intelligence du corps, en lui redonnant le droit de bouger, de respirer et de sentir.

En conclusion

Le fascia est la trame du vivant. Il relie, soutient, protège, ressent et mémorise. Il est à la fois physique et subtil, matériel et énergétique, scientifique et poétique. Sa santé dépend de notre capacité à bouger, à respirer, à ressentir, à vivre pleinement dans notre corps.

Les avancées de la recherche le confirment : la douleur chronique, le stress et l’immobilité altèrent ce tissu, mais la bonne nouvelle est qu’il reste hautement plastique et réversible. Par le mouvement, la respiration, le relâchement et la présence consciente, nous pouvons rétablir sa fluidité et, avec elle, retrouver le sentiment d’unité qui nous habite depuis toujours.

Prendre soin de ses fascias, c’est prendre soin du lien. C’est retrouver la souplesse du corps, mais aussi celle de l’esprit. C’est, en somme, redonner au vivant la possibilité de circuler librement.

Pour vivre cette expérience du fascia, et ressentir cette intelligence du corps rendez-vous dans la séance spéciale "Fascias: la clé cachée de la fluidité du corps"

Commentaires